部門紹介

細菌検査

細菌検査

尿や便、喀痰、膿、表皮など、身体のあらゆる場所から採取された検体から、病気の原因となっている菌(起因菌)を見つけて、その菌にどんな薬が効くのかを調べます。

≪検査の種類≫

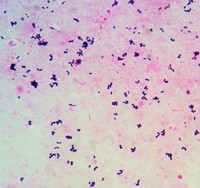

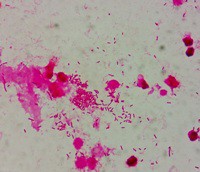

- 塗抹検査

細菌は目で見ることができないので、顕微鏡で調べます。

提出された検体をスライドガラスに薄く塗り、染色をして、細菌の有無や数、種類などを大まかに検査します。

グラム陽性球菌

グラム陰性桿菌

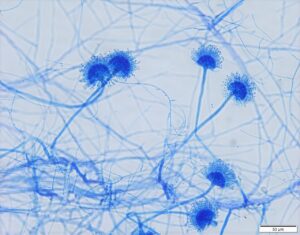

- 培養・同定検査

培地(菌が発育しやすい様に、栄養分が含まれている寒天や液体)に検体を摂取し、体温と同じ温度(約37℃)で培養し、菌の種類を調べます。

様々な種類の培地に検体を培養します。

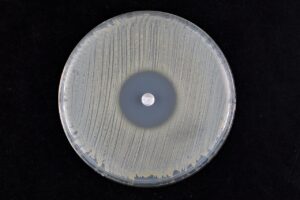

- 薬剤感受性検査

培養で菌が見つかった場合、どの種類の抗生物質が効くかを調べます。

薬剤が効くと、その周りには菌が発生しません(阻止円)。

よって、この菌は、この薬剤が有効であることがわかります。

阻止円の形成が見られないため、この菌には、この薬剤は効果がないことがわかります。

他にも、検出菌のレポート作成、院内環境調査(ラウンド)の実施を通して、病棟や褥創対策実践委員会、感染制御チーム(ICT)などへ情報提供を行っています。

喀痰の検査を受けられる方へ

自宅に容器を持ち帰り、平日病院へ届けられる日の起床時に下記のように採取してください。

- 2~3回、うがいをして下さい。

- 容器の蓋を取り、容器の中に喀痰を吐き出し、しっかりと蓋を閉めて下さい。

- ビニール袋に入れて下さい。

※ティッシュペーパーに付着させたり、うがい水を入れたりしないで下さい。

≪提出場所≫

平日8:30~15:30の間に「中央採血室」へ提出して下さい。